新宁天气预报30天_新宁天气预报30天精准查询结果

1.《飞天》2020年第7期:背馍上学那四年(巴陇锋)

2.湖南16个县市区暴雪,具体会波及到哪些地区?

3.父爱如禅 倪新宁的文章 全文

《飞天》2020年第7期:背馍上学那四年(巴陇锋)

文 | 巴陇锋

(本文发表于《飞天》2020年07期)

与所有偏远农村的学子“待遇”一样,我也曾背馍上学过。那是上世纪八十年代我的初中时光,从12岁到16岁的整整四年。而与绝大多数农家子弟所不同的是,我家住在深山更深处,条件更差,经受磨难更大。

我的家乡在陇东高原靠近乔山山脉(俗称子午岭)的小山村,处于贯通陕甘的宁黄公路宁五段的小土塬上。现在导航上可搜到的村名叫巴家塬,但人们都叫巴原。仿佛上天故意考验巴原人的意志,村子前不着村后不着店,不偏不倚东距九岘乡32里、西距石鼓乡所在地铁王23里、西北距湘乐乡33里、南距米桥乡37里、北距金村乡34里。其中,前两个乡在一条塬上,公路可达;而要去后三个乡,则分别有北川和南川(九龙川)下山、过河、上塬之阻隔,须得步行,其间口干舌燥、极限劳顿、小腿疼痛之状,没齿难忘。一句话,巴原人赶集、购物、开会、交公粮、上学入伍、盖公章转关系等,都得走长路,毫无区位优势可言,是名副其实的“山里人”。

本来,巴原其所以为巴原者,盖因普遍接受的“此地是我开,此树是我栽”的缘故;可正本清源细究,巴姓乃黄帝支脉。作为黄帝25子之一的我的祖先,周代以前居甘肃南部,公元前11世纪与武王伐纣,因致敌倒戈而被西周封为巴国,以白虎为图腾。后在汉水与重庆间活动,曾建都重庆数百年,与楚国长期争斗并败落,公元前316年于阆中为秦所灭。今所谓巴渝、巴蜀、镇巴、康巴乃至秦巴山、大巴山、阆中古城、重庆等,都是巴人文明的见证。巴人散落大地的各个角落,今包括港台在内的全国各个省区都有巴姓人,土家族为其后裔。明代,有巴姓从山西大槐树下来陕,相中巴家塬这块枫叶状的巴掌大地盘,定居至今。这块宝地上起初别无他姓,直至“三年困难”时期山里多余的沃土成为饥馑人群的保命资本,外地人才收敛了对于巴家塬的讥笑,纷至沓来谋食。

也本来,祖辈英勇勤劳而纯良,每个新生的巴原人的苦命几乎天注定,也是被自然接受的;可只有亲身经历,这种辛苦恣睢才是实实在在、不折不扣的。在经历无数次翻山越岭到米桥堡子舅家的梦幻般劳顿与欢愉,经历过三五回去当时公社所在地湘乐赶集——腊月二十七集、正月十五前十四集——的人山人海、摩肩接踵、塘土漫道等几乎是“壮岁锦旗拥万夫”般战斗的洗礼;经见过三两趟翻雪山走草地般去金村探望姑妈姑奶的难忘旅程,还经历了一桩被爸爸用自行车捎着去九岘乡办事并看望九岘小学教书的表姐的往事……之后,我无可避免地迎来自己的宿命——那一直在那里等我的本该属于我的“荣光”:我的背馍上学时光。

孩童时,我是巴原出了名的“怪货”,异常胆大、利索,曾被人教唆,做下惹人见笑的事。当时老人们常说:这怪怂,以后不是坐牢,就是坐官。如今我既没坐牢也没当官,辜负老人言至此,又一汗颜事也!

读书识字后,当民办教师的父亲断定我是念书的料,下工夫培养我——从“红幼班”一直把我带到小学毕业,五年级更是带着语数思品,不用讲还兼着班主任。在辍学成风的年头,我虽玩性难改,但从无厌学念头,终于在公社改为乡的那年,毫无悬念地考入初中。此前,我最远到达的繁华之所,莫过于一扇红字白底、腐朽斑驳的公社大门,莫过于公社所在地的那条一望而尽、飘着煤烟香味儿的街道,还有那高门大院、有着墙和黑板报的全公社最高学府——中学。现在,我来到本乡的街道——铁王,要安稳住下来念书!这最近的铁王初中,被告知离家30里(父亲去世几年来我四轮驱动反复测量,实为23里)。而我,一个12岁的少年,须在每周日午饭后背着锅盔步行到校,再于周六中午一点放学后,饥肠辘辘地走回家。

不消说,背馍上学很苦。

秋季开学伊始,作为中学生的欣喜新鲜尚未过去,难以忍受的离家思乡之苦便骤然而来。在同村大大哥哥们的催促下,背着妈烙的锅盔,尚未走出家门,我已泪水涟涟。依依告别门口的偏脖子槭树、穿过树木碾盘遍布的村南头、交到大崾岘宁五公路后,我便顾不得刚才的“女儿态”了;因为曾匪气如我者,此时无论怎么拚命走,都赶不上“大部队”,而不得不一路小跑。就这,还要新宁哥、会良哥和天良大大帮我背东背西。说是公路,其实全程是曲里拐弯、坑坑洼洼的土路,平时塘土漫道足有半尺,下雨后则成为泥塘;并且随时可能断路——大崾岘和深崾岘坡陡路弯,底部的两面深沟极其险要,经常塌陷。我们曾亲见汪峰的爸爸开着村里新买的手扶拖拉机翻在大崾岘,血流如注,差点出人命。过了大崾岘,就与上齐来的学生会合,队伍逐渐壮大。秋风不断袭来,黄土遮天,激得人口眼鼻不敢张开,不得不背转身顶风逆行。即便没风,偶尔过来的汽车扬起的几里长尘土阵,也“够人吃一锅子的”。

记得队伍很少歇息,因为还要赶下午六点的晚自习。迎着酷日或雨雪,自东而西沿巴原-黑池-万塬-洼子-石鼓-佛堂一路走来,队伍更其浩大威武,而且纪律严明——一律不语,一律脚步坚定,一律越走越快,仿佛要赴一场殊死战斗。经历六场连续“作战”后,终于到达铁王街道,可惜学校尚在街西头。望校兴叹中,我难以消弭灌了铅的双腿的疲劳。远离了村子、父母和玩伴,如同街角飘零的干树叶、碎纸片或大如席的雪花,我茫然若失地来到高大巍峨、俨然如铁的校门前,开始了一周吃干馍、睡冷床、学英语、思家念乡抹眼泪的初中生活。

当时,带的馍不够吃,或者说,个别穷困如我者,馍永远只吃个半饱。农村联产承包责任制初期,一部分人家初步解决了吃饭问题,他们背的是黄褐色外皮包裹着白瓤的锅盔。仅那悠长的香味儿,就足以让我屈辱得掉眼泪,恨不能钻老鼠洞。我家因为分了薄地,加之父亲绝大部分精力在学校,即便哥哥四年级就辍学务农,家里劳力还显单薄,粮食就不够吃。我的锅盔里是要掺玉米面的,也带过“玉米面铜锤”,如此还得挨饿。我记得很深的一次,初一第二学期秋黄不接的春天,爸爸带我到佛堂粮库去领回销粮。找的是一位远亲,爸爸极力讨好,奈何那男子二那二事,一副不屑神情。那一刻,我的自尊受到极大伤害,忍着泪下决心,一定好好学习、考上学吃国库粮。想吃热菜,用现在的流行语说,那真是想多了。即使罐头瓶带的凉菜,也吃不了几顿,绝大多数人只能用蘸了盐的青葱青椒就馍吃。起初,学校灶只给提供每天两次的一缸子混沌沌的开水。烧水的是位五十多岁的老师傅,赤红面皮,鹰鼻高耸入云,鼻翼右侧洼地上堆着个大艶痣,艶痣上还骄傲地戳着一撮毛。据说是个老革命,却似美国大兵般凶狠、傲慢,令人望而生畏;我们都叫他“瓜雷师”。冬季锅盔冻得如钢板时,“瓜雷师”才在擎天般的蒸笼里给我们脱馍。热天的后半周,锅盔生出翡翠般灿烂的霉点,馍便难以下咽,得扣掉霉斑方能勉强充饥。班里桌凳渐渐宽裕起来,因为有人打退堂鼓辍了学。

住宿更是紧张到令人乍舌。我初一的宿舍是学校教室下的破旧窑洞,每一孔不大的危窑里,都安插着同级两个班的四十几个男生或女生——我们被毫无征兆、毫不客气地当沙丁鱼“装”了进去。每到晚上,侧身而卧的我们个个气喘如牛,每一次转身都大费周章,那需要整个宿舍参与、“集体配合”方可完成。深夜,口臭、臭(脚)汗、放屁、磨牙、梦话,窑洞里活色生香。现在很难想全整个细节,只觉得我们创造了人类睡觉的奇迹,足可申请吉尼斯纪录。十月刚过,拥挤的状况就有所改观,因为开小差的越来越多,更因为陇东高原零下十几度的冬天来临;我们不得不自找下家,搬到热炕去住。但这得有亲戚或熟人,而且得给住户拉来远远超出所需的柴火。窑洞宿舍,我只住过不到一年;冬天就搬到学校西沟畔新宁哥的姥爷家,那熏烟搭火烧土炕的情形,至今犹记。上初三的堂哥新宁,就是在那个冬天被大伯叫回家,强迫着结了婚。翻过年八月我初二时,学校挪到街东头变电所斜对的新校区。我工作后曾回这里教语文近十年,从这里考上兰大研究生。记得在新操场进行过一次“防毒蛇咬伤”的讲座,演示者让毒蛇将自己舌头咬伤,现场进行毒液清理……新校区条件有所改善,但新宿舍的冬天却更冷。那个冬天,我住在同班同学苏叔平家。晚自习后我们去看露天**《画皮》,回来时那绰绰人影、凛凛寒风,让我脑际不住回放着**里“画皮”的画面,惊骇到发指魂出窍。

孤身求学、食宿艰苦,都让想家想得那么有滋有味儿。不由自主地想念父母,无时无刻地想起家人,牵连不断地挂念着家里的热饭热炕头,连同我们家牛驴羊鸡和兔子,以及院门口的椿树、芍药花、土蜂窝,还有那萦绕院落、不断如线般翻飞的我的蜜蜂……在拥挤的窑洞里偷着流泪,在别人吃白面馍的时候禁不住流泪,在同学的*威面前流泪。想家中还夹杂着“气短”,别人走读生我羡慕,别人干部子弟我自卑;父亲的护佑不再,更是令我短了精神……冬天手冻得如同红萝卜,耳朵早冻烂,冻伤的脚起了疙瘩让我变成拐子。金窝银窝不如家里的土窝,想到农闲冬日家里是最好的去处,就又有学生当了逃兵。懵懂中,我反而渐渐适应了艰苦的求学生活,第一次考试就全班第五。

无疑,初中的学习也使我眼界大开。

教师多了,男女老少都有,其中有许多掌故,也不乏绯闻。学生更多,各村都有,外乡也有,大多不认识,但说上几句话,发现都是不远不近的亲戚。我后排的高永宁,是我同桌我表叔高鹏宁的堂兄。他是走读生,骑自行车回家,经常给我带苹果吃,礼拜六还捎我一程。初二的某个雪天,他骑车摔了腿,幸无大碍,否则十年后就可能成不了我姑夫啦。上课也几多生趣。语文出现了一种叫文言文的古怪课文,艰涩难懂;语速极快、矮个儿的张向荣老师(工作后他成了我同事,都在语文教研组)一上来就没按顺序教,第一堂好像教的是柳亚子的“革命声传画舫中”,接着学的是陆定一的《老山界》。数学则直接就不叫数学,而叫代数,由我们的班主任、即将退休的高个子老师姚宏瑞(我大姑爷的亲弟弟)教;首先学的似乎是“用字母代替数”,这字母可不是小学的“a、o、e”,一变而为ABC。英语一开始就在学这些ABC,读音大不类前,q(漆)要念“克油”,w(乌)读作“达不溜”;练拳的卷发青年教师郭振亚也在教“yes”“no”“pen”“bee”这些我们怎么记都记不住的单词。英语其所以难,一小半因为我们顽虐、心不在焉,大半则因为,那些英语教师竟也不咋会读这劳什子,又怎能“以其昏昏使人昭昭”呢!地理是教导主任杨波在教,非常严格,讲得条理清晰。植物老师是副校长,讲课声音低而严肃,让人出不得大气;据说他篮球打得出色,比赛时伤了肋骨,故不敢大声讲。历史老师是我同桌的爸爸——我四姑爷高维英,他与语文老师一般高,比我乡间美人姑奶低出一头半;但他是老革命的儿子,所以就当了我姑爷。同学们公认,口吃的他课讲得很棒,只是昂首房梁发出的“啊”远远多于必须;他初二又带我们几何,很受欢迎。教初三物理的赵旭强老师带音乐出了彩,我至今犹能唱他教的《月之故乡》《我做了一个梦》。他的风度“也很翩翩”,肤白发黑身材颀长,冬天围着围巾,像极了徐志摩。呀,乡村里竟也能出这样的人物,令我们赞叹至今!还有门课叫《社会发展简史》,是班主任兼着;我们从中知道人是从猴子变来的、自己所属的劳动人民是历史的创造者……可惜,早上和中午最后一节课,我们的心早飞到那蒸笼里用网兜罩起来正在脱的锅盔上了。等钟声一响,同学们便手握碗筷以百米冲刺速度冲到坡口、冲下院子,到灶房门口排队,领受自己的馍和开水。这情形,成为日后同学聚首时每每感慨、恒久提及的话题。

如上,背馍上学那些年,也有着令人异常怀恋的往事。

正是当时读初二的天良叔父,骑着他的那辆“黑火棍”,往返学校时经常带我,或者带上我的行李。奈何他的车子实在太烂,捎着气管子打气,还走不利索;加之他车子也没闸,下崾岘放跑车,非常危险,所以我也不敢多坐。但他的好处,我时常记得。后来他参军,现在庆阳市畜牧局上班,妻如玉女儿似花。

还有一件事情令我时常记起。初一那年冬天一个周六的中午,我们照例饥寒交迫地从学校往家里赶,走到离家一里多的宋家峁子时,突然大家都往道边躲。我知道又有小车经过,忙朝路边让,心想:该不会是二伯回家了吧。这时,绿色吉普警车越过我们,突然就急刹车停住。神奇般的,二伯从车里走出,他似乎不记得我名字,招手喊道:“那个新陇,来,我捎你回!”我一时激动,竟不知自己是怎么上的车,却清楚记得,到家后我已晕晕乎乎,躺在自家场畔的糜子摞下不省人事……二伯叫巴永宽,是我们父辈里唯一在外边干公事的人,曾任宁县看守所所长。我工作后,他也给我很多帮助,可惜他享年不长,退休不久就脑溢血去世。他的大儿子恩锋哥,是我们村唯一干到县级的人。

当年我们大部队鱼贯而出村庄时,老人们就会悠然念叨:念书的千家万家,成才的一家半家。是呀,农村娃读书,就如同身边广种薄收的庄稼,指望不了什么的;但父辈们的心思我们都懂,都觉得责任重大。

背馍上学委实艰苦,但惟其艰苦才磨炼了我们意志,使我们在逆境中得到锤炼、得以成长成才。铁王两年,我名次很少跌出前十。我之前,村上背馍考学跳出农门的有恩锋哥、永宁叔父,都是父亲的学生,也是我榜样。我上师范去县城,已在县工作的永宁叔父竟在车站等我,亲自送我到师范,并叮嘱几位老师关照我。其爱护晚辈的心意,令我感怀至今。生于忧患死于安乐,背馍上学是跳农门的基本关口。有意思的是,个别条件优裕者成绩竟不怎样,须由奢入俭地经历背馍这一关,方可修成正果。堂弟汪峰,起初在县城舅舅处读初中,眼看的希望不大,就赶紧转回本乡复读,才在我之后考上了师范;他如今是县工商联。也有中道参军跳出农门的,如天良叔父、会良哥。后者当过导弹兵,现为深圳市某国企高管。他也是改变了我人生道路的人。

我初二结束要上初三时,他投亲去米桥复读初三,我也突然萌生了去那里重读初二的想法。于是,我米桥初中的两年读书生活开始了。

在米桥,我变成了走读生。吃住在姥姥家,而两个冬天则住二姨家,她家场畔到中学的直线距离不过百米。二姨现在七十四,在兰州大表哥处托老,去年四月我去广电小区看望她,她激动得说不出话来,硬要留我吃饭;回头还打电话给母亲念叨我“有良心”……这使我心怀愧疚,我想说,二姨,与您当年的照顾相比,我做得太“没良心”啦!

当时,我也不是纯粹意义的走读生,因为每年要转一两次粮到姥姥、二姨家。而每次转粮,要翻川过河、长途跋涉,须倾全家之力,不啻于精心组织的大出征。转粮食一般选在冬日农闲时,得提前几天勘察好线路,特别注意背阴坡里冰溜子消得怎样,尤其要选好过九龙河的渡口。得提前两天听陕北天气预报,观察天气变化。得提前一天喂好牲口。并且,当天要摸黑早起,给确定要出征的牲口——毛驴倒好料。母亲做饭,父亲和我给架子车装满几蛇皮袋小麦、部分杂粮蔬菜和几壶荏油,顺带捎上几页木板或几根?把锨把或一捆笼条,再用长绳绑好这些物什。早早请来提前约好的叔父,好饭好菜好烟招待好。饭罢,饮好毛驴。仔细套上毛驴,给驴脖子上绑好拥脖子,拥脖子上套好夹板子,夹板子两面用绳索固定、绕毛驴一周呈闭合状,后面拴上铁钩,铁钩勾着架子车车辕上的绳索……驴走起来一吃力,就带着大车呼呼前行。“得球”一声,我牵着毛驴缰绳,父亲或叔父驾辕,另一个人在后面照应着或拉或推,一行人在母亲忐忑的目光中上路,沿着去米桥的官道小心翼翼而去。下坡。到川道。寻找渡口过河。汗流浃背、艰难危险地爬坡。上塬,继续行走十几里路。约五个小时之后,到达姥姥家或二姨家。进二姨家要穿过一个陡峭细长的筒子。到姥姥家则要再走两里路,须过个大沟圈先到达场面,卸下毛驴,在姥爷和舅舅帮助下,下陡坡行至门前;最后穿过一个短而平的筒子,便到了宽敞的院子。细脚伶仃的姥姥早做好午饭在等我们,热情地拿出笤帚让我们扫土,将茶水端上炕,一番唏嘘,可口的饭菜就跟着上来了。大家边吃边互致问候,谈论路途情况,免不了又感慨一番,最后必定会说:“陇锋,看你爸你妈恓惶的,为你费的这心,你要是考不上学……”

我羞愧紧张得饭都吃不了,尽管大家都知道,我是学校的希望。

米桥初中以来,我只有第一次考试是全级第二,此后一直把着第一,而且遥遥领先。数学、作文竞赛,也都夺魁。初三第一学期,数学老师兼班主任刘忠学带我们仨去县城参加数学竞赛。刘老师人很活道,现在退休在西安生活。他会拉二胡,初二时教我们音乐,《走在乡间的小路上》《敖包相会》都是他教的;后者的歌词“我等待着心爱的姑娘”一句,“姑娘”被他改成“伙伴”,我们几年后才发现这个秘密。那也是我第一次到县城,分不清东南西北,却清楚地记得宁县转角楼下一碗炒面九毛钱。最终三个人名次都在十名内,教育局专门为学校颁了奖。那时候回家的次数很少,非常专注,每次回家的路上都在盘算前途出路或者某个难题。初三寒的夜晚,我坐在巴原东畔我们家新修的地坑院的热炕上复习,屁股烫身上冷,父母催促几遍才睡觉。临毕业,中专预选在早胜一中,英语非常难。适逢《红高粱》国际获奖并上映,政治试卷里就有这道送分题;**我却看得似懂不懂。成绩出来,我504分全县第四。

中专考试在县城城关小学进行。提前一大早,爸爸骑着自行车捎我从米桥到平子再到良平,在妗子所工作的良平卫生所停留后,经早胜最后下坡到达县城。天气晴朗,他一路走一路给我讲答题技巧,要仔细要检查,要把握好时间,要注意卷面;作文要谋好篇布好局出新意又不敢冒险……现在想来,爸爸当时满怀收获喜悦,因为他这个能念书的二儿子从未晚于九点休息,因此不但没有神经衰弱,而且愈战愈勇状态良好。考完回家,我就拿起镰刀加入了收麦的队伍,连畔割麦的邻居问我考得如何,我直接说考上了。最终491.5分,我被宁县师范提前录取,成为全村第一个师范生。此生背馍上学的日子也宣告结束。

啊,背馍上学那些年,是我马上打天下的岁月。父母是我的军粮官,我的专心笃定、向善向上、永不服输,是我一往无前的铁骑。师范毕业我当过十多年小学中学教师,并完成第一部长篇,而后公费考入兰大攻读文学硕士;硕士毕业我来到西安打拼,成为一名作家。父母与我一同来古城,生活很辛苦,也还充实;儿子就读的重点中学、“西北第一楼”的大学、西安市内最大的公园兴庆宫,均与我家阳台“相看两不厌”。——这,就是对我背馍上学辛苦的回报吧!

哦,我那渐行渐远的背馍上学时光!我那永远怀恋并将越来越怀恋的青春!

2020年1月27日星期一于西安常春藤花园

2020年4月16日星期四修改于西安

2020年5月1 9 日星期 二 再改于西安

——完——

·

湖南16个县市区暴雪,具体会波及到哪些地区?

具体会波及到怀化市区、新晃、芷江、洪江等。

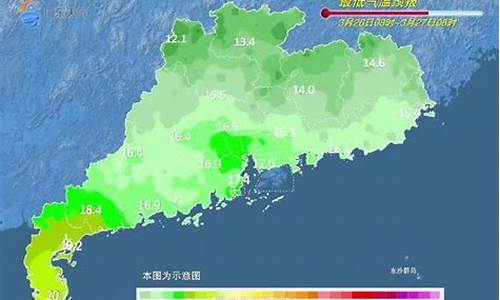

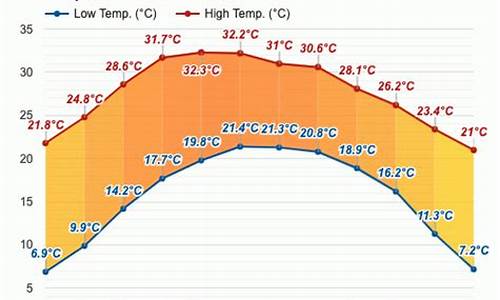

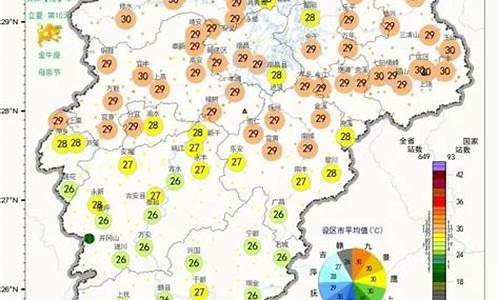

湖南的冷空气为什么会形成?据湖南省气候中心检测,1月23日至2月7日,湖南省平均气温仅为3.6℃,较往年同期偏低2.5℃。造成湖南冷空气的主要因素有两个,其一是欧亚中高纬度地区保持稳定的阻塞格局,这种阻塞格局有利于冷空气缓慢南下渗透并逐渐加深。第二大因素是青藏高原的低压槽异常活跃,所以孟加拉湾的水汽源源不断地输送到我国。在这个过程中,建立了强大的暖湿气流和冷空气,建立了整个中国南方地区持续稳定降水的形式。

今年南方下雪是什么原因造成的?其实今年南方下雪是因为我们今年处于拉尼娜状态,也就是赤道东太平洋海温比往年低0.5度以下。这种现象对中国的气候影响很大。在这种影响下,造成了东亚地区的经向环流异常,这种异常的环流形势非常有利于我国北方的冷空气南下。所以一冷一暖结合在一起,就会受到两股气流的影响,所以长江流域的雨雪天气比较多,而且长时间维持低温天气。

暴雪天需要注意什么?在暴风雪天气时,房子的屋顶会结冰,外面特别冷。人一旦出门,就会完全冻僵。所以,暴风雪天气尽量不要出门,关注天气预报,提前在下雪前几天买生活食材,然后待在家里欣赏室外雪景。在雨雪天气驾驶时,外面能见度低,所以在驾驶车辆时,控制车速,不要与前方车辆靠得太近,保持适当的安全距离。另外,要特别注意不要随意急刹车,因为在暴风雪天气,路面容易结冰,如果突然急刹车,很容易造成交通事故。

(来源于网络,如有侵权,请联系作者删除)

父爱如禅 倪新宁的文章 全文

那一天的情景,在我困倦、懈怠的时候,在寂寞的,如**中的慢镜头,清晰地浮现在眼前……

1991年秋天,大学新生报到的日子。清晨4点钟,父亲轻轻叫醒我说他要走了。我懵懂着爬起身,别的新生都在甜美地酣睡着,此刻他们心里该是怎样一个美好而幸福的梦想啊!而我由于心脏病,学校坚持必须经过医院专家组的严格体检方能接收。前途未卜,世路茫茫,一种被整个世界抛弃了的感觉包围着我,心里是一片荒芜与凄苦。待了许久,我说,你不能等我体检后再回去吗?话里带着哭腔。父亲抽出支烟,却怎么也点不着。我说你拿倒了,父亲苦笑,重新点燃,吸了两口。我突然发现地下一堆烟头,才知道半夜冻醒时那闪闪灭灭的烟头不是梦境,父亲大概一夜未睡吧!

沉默。同学们一片鼾声。

“你知道的,我工作忙。”父亲拿烟的手有些颤抖,一脸的愧疚,“我没有7天时间陪你等专家组的。”

又沉默了好久,烟烧到了尽头,父亲却浑然不觉。我说你走吧,我送送你。

父亲在前,我在后,谁也不说话,下楼梯的时候,明亮灯光下父亲头上的白发赫然刺痛了我的眼睛。一夜之间,父亲苍老了许多。

白天热闹的城市此时一片冷清,路上一个行人也没有,只有我们父子俩。一些不知名的虫子躲在角落里哀怨地怪叫着。

到了十字路口,父亲突然站住,回过头仔细看了我一眼,努力地一笑,又轻轻地拍了拍我的肩头:“没什么事的,你回去吧!”然后转过身走了。

我大脑里一片茫然,只是呆呆地看着他一步步离去,努力地捕捉着昏黄路灯下父亲的身影。我希望父亲再回一下头,再看看不曾离开他半步、他最喜爱的儿子。却只看见父亲的脚步有些犹豫,有些踉跄,甚至有一霎那,父亲停了一下,然而倔强的父亲始终再没转过身。又不知过了多久,我才发现父亲早已在我的视线里消失,转身回去的一瞬间,泪水突然夺眶而出。

7日后体检顺利通过,我兴奋地打电话告诉父亲,父亲却淡淡地说:“那是一定的。”

只是后来母亲凄然地告诉我,在等待体检的那些日子里,平日雷厉风行、干练的父亲一下子变得婆婆妈妈起来,半夜里会突然惊醒大叫着我的乳名,吃饭时会猛然问母亲我在那个城市里是否水土不服,每天坐在电视机前目不转睛地看我所在城市的天气预报……听着听着,我的泪又出来了……

这些事父亲没有提起过,我也从没主动问及过。我明白,人世间的痛苦与劫难,有些是不能用语言交流的,即便是父子之间。父爱如禅,不便问,不便说,只能悟。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。